Doña María, hasta la semana que viene

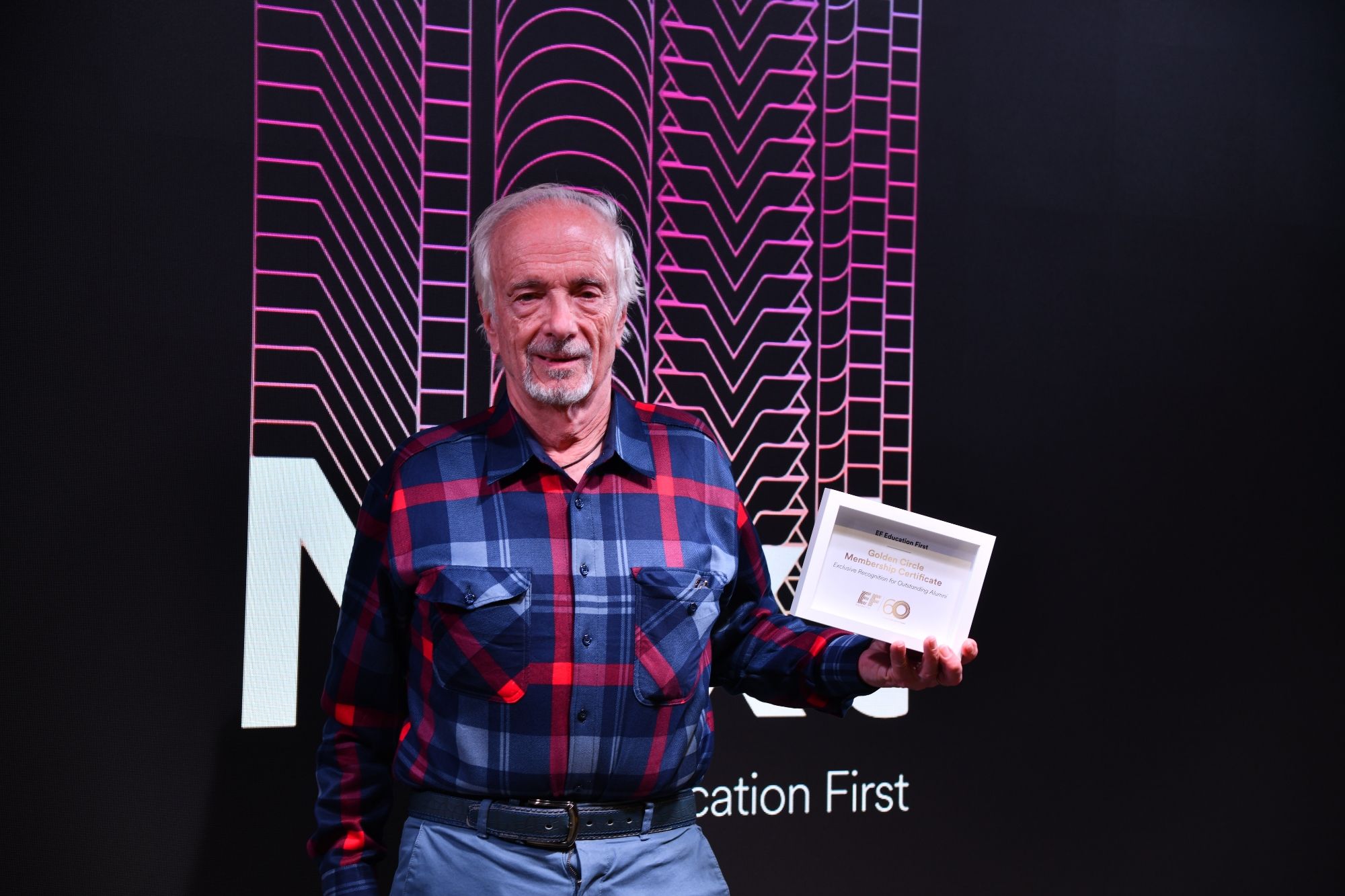

Antonio CamposFoto: Europa Press

Viernes 13 de agosto de 2021

5 minutos

Foto: Europa Press

Viernes 13 de agosto de 2021

5 minutos

Julita era JUJO, Jubilada Joven. Había trabajado en un banco durante muchos años, en diferentes cometidos y múltiples funciones. Hacía ya unos cuatro años que estaba de Cajera en una oficina muy grande, todos los clientes la conocían y ella conocía a todos, y hasta que pusieron la maquinita de expeler los números de atención, la fila de espera para que ella les atendiera duplicaba a cualquiera de las de sus colegas.

Con una alta morosidad, intereses negativos y sistemas informáticos de última generación, que ella misma se encargó de enseñar y vender a los clientes, la red de oficinas estaba sobredimensionada y la empresa hizo un ajuste de plantilla, subterfugio lingüístico que enmascaraba la realidad: despido de personal, que afectaba principalmente a tres grandes colectivos de empleados: los que más ganaban y no desempeñaban puestos estratégicos, amortizados en organigrama; los más veteranos, aquellos que opositaron en los años setenta y ochenta del siglo pasado, momentos de expansión bancaria en los que una oficina en cualquier rincón de una ciudad era rentable en seis meses, personas asentadas en sus ciudades que no accedían a ascensos ni traslados, priorizando su localismo y su unidad familiar; y los más jóvenes, licenciados con notas de sobresaliente en todas las asignaturas en primera convocatoria, con idiomas, a los que se les motivaba diciéndoles que el futuro era suyo, que eran los siguientes directores generales de la entidad, y se les asignaba un trainer en las principales divisiones o departamentos, para que tuvieran una visión global del negocio e hicieran una serie de contactos profesionales que determinaran su futuro, todo ello lo que los viejos del lugar denominan “Cómo hacerse banquero en quince días”. Algunos duraban poco tiempo en el trabajo; son los que enviaban a sucursales de pueblo, muchos de ellos en montes y montañas perdidas; no habían estudiado ellos en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao…. para trabajar y vivir en un pequeño pueblo en el que aullaban los lobos a partir de las seis de la tarde en invierno.

Otros los destinaban a sucursales de ciudades importantes e iban medrando, más lento de lo que ellos pensaban, para obtener un sillón de gamuza en el que recostarse y ganar un dinero suficiente para vivir de una forma holgada. Muchos de ellos consiguieron su objetivo vendiendo cosas invendibles, concediendo préstamos que desde el principio tenían pocas posibilidades de cobro, y añadiendo avalistas que no generaban recursos, solo una pequeña propiedad con la que se cubría el porcentaje de financiación requerido por sus superiores y que los ha llevado a una desgraciada ancianidad. Todo ello, con el conocimiento de sus Servicios Centrales, para crecer más que el colega bancario de turno, fuese el que fuese ese colega. Y, también hay que decirlo, de los acreditados e hipotecados, que sabían de antemano que no podrían pagar en el momento que hubiera el más mínimo problema. A otros los destinaban a los Servicios Centrales. Primero, haciendo fotocopias; luego, pequeños trabajos de hojas de cálculo y presentaciones; como muchos de sus jefes habían llegado tarde a la informática, se quedaban con los ojos desorbitados cuando les presentaban un power point lleno de colorines, flechas y citas, en español y en inglés. De ahí pasaron a hacer pequeños informes; y se fueron colocando en puestos de poca importancia, pero muy cerca del poder, lo que algunos, además de su validez personal y profesional, aprovecharon para situarse en el nivel alto del escalafón, convirtiéndose en ejecutivos dinámicos y agresivos, dispuestos a pisar la cabeza de su padre, si fuera necesario, para triunfar.

En tierra de nadie

Pero fueron la minoría; muchos de ellos quedaron atrapados en tierra de nadie, sin sillón símil piel y sin valor para buscarse un sustento alternativo. Estos fueron el tercer gran bloque de perjudicados pues, dada su antigüedad en la empresa, era muy barato su despido.

Así que Julita, mujer inquieta, preparada y predispuesta, pasó a cobrar de la Seguridad Social como pensionista, a los 63 años de edad. Acostumbrada al bullicio de su trabajo diario, se apuntó a VOPEMA, acróstico de Voluntarios de Personas Mayores, cuya misión consistía en visitar y ayudar a personas mayores en lo que hiciera falta, dos horas por la mañana durante tres días a la semana. Era una sociedad civil, sin ningún tipo de subvenciones, nadie cobraba nada y todo se organizaba desde un teléfono y un ordenador que manejaba uno de los promotores desde su propio domicilio.

Una de las primeras personas a las que visitó fue una agradable sorpresa. Era una clienta del banco que todos los días uno de cada mes esperaba pacientemente en la fila para llegar a la ventanilla del banco, papelito en la mano con un número, facilitado por un amable jovenzuelo que estaba al lado de una máquina que ella no entendía.

Buenos días, Julita. Buenos días, Doña María. Como todos los meses, a ver ¿cuánto he cobrado de pensión? Pues han sido ochocientos tres euros. Está bien, hacemos el apartado de siempre: Setenta euros para la comunidad; cincuenta para la luz y el gas; otros veinticinco para el teléfono; cien para mi nieto; otros cien los dejas en la cartilla para cuando haya que pagar el IBI; me das trescientos cincuenta para comer; setenta y cinco para mis cosillas y el resto lo envías, ¿a dónde fue el mes pasado? A la Cruz Roja. Bueno, pues este mes a Cáritas. Muchas gracias, hasta el mes que viene, hija, Dios te bendiga. Usted sí que es una bendición de Dios.

La besó con todo el cariño del mundo, casi como si fuese su madre. Hacía unos meses que había dejado de ir por el banco y en ese corto periodo de tiempo la vejez, la parte más horrible de la vejez, la soledad no querida, había hecho mella en toda su persona. Es probable que solo fuese una impresión, pero a Julita le pareció que Doña María sonreía relajada cuando, después de hablar de lo divino y de lo humano, se despidió de ella con un “hasta la semana que viene Doña María”.